La historia desconocida de tehuelches y mapuches en el suroeste de Chubut

Por Alejandro Aguado

Esta nota fue publicada originariamente a principios de 2003 en el Nº 20 de la revista Bitácora de la Patagonia editada en General Roca-Río Negro

El departamento Río Senguer, situado al suroeste del Chubut,

hasta fines del siglo XIX fue un territorio de paso para las tribus tehuelches

meridionales y el límite sur para las septentrionales de la parcialidad

cordillerana. Primero la campaña militar denominada La Conquista del Desierto y

luego la ocupación de la tierra por parte de colonos blancos, determinaron que

en el territorio del departamento Río Senguer se establecieran tribus mapuches

y tehuelches. Es decir que allí se exiliaron las tribus que resistieron el

embate militar y las que se vieron obligadas a abandonar sus tierras del

noroeste y centro oeste de Chubut cuando fueron alambradas y ocupadas con

ganado. Factores como el ser uno de los territorios más aislados y menos

poblados de Chubut, les resultaron favorables para que en lo que hoy es el

departamento Río Senguer continuaran con sus costumbres ancestrales hasta fines

de la década del `10 del siglo XX; luego, a principios de la década del `20, se

establecieron en las 6 reservas que creó el Gobierno Nacional. Ni bien fueron

recluidos en las reservas, que en general correspondían a las tierras más

áridas y con menos agua, comenzaron a ser acosados por blancos que pretendían

apropiarse de esas tierras. De las seis reservas originales, en la actualidad

solo perduran dos, las que, a su vez, perdieron gran parte de su espacio

original. En 1902, en el valle del curso medio del río Senguer, se creó Colonia

Ensanche Sarmiento, con 100 lotes de 625 hectáreas. Casi la mitad de los lotes

fueron ocupados por indígenas, y cinco de ellos le correspondieron a caciques:

Maniqueque, Neihual, Kánkel, Nahuel y Tracaleu. El siguiente es un resumen de

la historia de los principales caciques y sus tribus.

El departamento Río Senguer, situado al suroeste del Chubut,

hasta fines del siglo XIX fue un territorio de paso para las tribus tehuelches

meridionales y el límite sur para las septentrionales de la parcialidad

cordillerana. Primero la campaña militar denominada La Conquista del Desierto y

luego la ocupación de la tierra por parte de colonos blancos, determinaron que

en el territorio del departamento Río Senguer se establecieran tribus mapuches

y tehuelches. Es decir que allí se exiliaron las tribus que resistieron el

embate militar y las que se vieron obligadas a abandonar sus tierras del

noroeste y centro oeste de Chubut cuando fueron alambradas y ocupadas con

ganado. Factores como el ser uno de los territorios más aislados y menos

poblados de Chubut, les resultaron favorables para que en lo que hoy es el

departamento Río Senguer continuaran con sus costumbres ancestrales hasta fines

de la década del `10 del siglo XX; luego, a principios de la década del `20, se

establecieron en las 6 reservas que creó el Gobierno Nacional. Ni bien fueron

recluidos en las reservas, que en general correspondían a las tierras más

áridas y con menos agua, comenzaron a ser acosados por blancos que pretendían

apropiarse de esas tierras. De las seis reservas originales, en la actualidad

solo perduran dos, las que, a su vez, perdieron gran parte de su espacio

original. En 1902, en el valle del curso medio del río Senguer, se creó Colonia

Ensanche Sarmiento, con 100 lotes de 625 hectáreas. Casi la mitad de los lotes

fueron ocupados por indígenas, y cinco de ellos le correspondieron a caciques:

Maniqueque, Neihual, Kánkel, Nahuel y Tracaleu. El siguiente es un resumen de

la historia de los principales caciques y sus tribus.

Juan Sacamata y la

reserva Payagniyeo

El territorio original de la tribu del cacique tehuelche

septentrional Juan Sacamata correspondía a los valles de Tecka y Genoa

(actuales localidades de Gobernador Costa y José de San Martín), en el centro

oeste del Chubut. Su tribu fue una de las que más frecuento la colonia galesa

del valle inferior del río Chubut (actuales Gaiman, Trelew, Rawson) desde los

tiempos en que los regía el padre de Juan Sacamata. El trato de los tehuelches

con los galeses se caracterizó por ser fue cordial y amistoso. Algunas

versiones dan cuenta que durante la campaña militar de la Conquista del

Desierto, el cacique Juan Sacamata se mantuvo al margen de los combates, pero

otras versiones testimonian que colaboró con las tropas y gente de su tribu

combatió contra las tribus de Inacayal y Foyel en los combates de Apeleg (1883)

y Genoa (1884). Uno de los hermanos del cacique murió en el combate de

Apeleg.Cuando los valles de Tecka y Genoa fueron ocupados por los blancos a

principios del siglo XX y en el Genoa se creó Colonia San Martín en 1895 (la

tercera de Chubut), se mudó con su gente al territorio comprendido por el valle

de Genoa al norte y el curso superior del río Senguer al sur. En 1906 el

Gobierno Nacional, en reconocimiento a su colaboración, le otorgó cuatro leguas

al norte del lago Musters, en el valle de Sarmiento, pero nunca las ocupó. En

1925 se creó la reserva de Payagniyeo (5 kilómetros al norte del actual pueblo

de Alto Río Senguer) y Juan Sacamata fue designado su cacique. Al momento de su

designación, Sacamata vivía en la pobreza más extrema y sin gente bajo su

mando. La reserva de Payagniyeo determinó que su tribu volviera a existir.

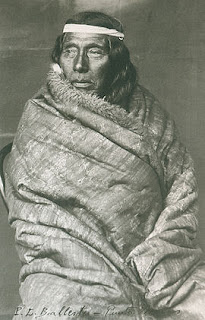

Sacamata falleció con más de 90 años de edad. Lo sucedió su hijo Venancio. Cacique tehuelche Gabriel Maniqueque, 1902, Chubut. reserva Sacamata o

Payagniyeo fue creada con cuatro leguas de extensión, en la sierra del mismo

nombre, pero en 1941 le fueron quitadas dos leguas para otorgárselas a un

colono. Ciriano Chaquila fue el tercero y último cacique de la reserva. Tres

blancos, que solicitaron permiso para pasar el invierno en la reserva, se

establecieron con ganado, erigieron viviendas y luego solicitaron el

otorgamiento de la tierra que se apropiaron. Cuando Chaquila falleció, fue

rematada la superficie de la reserva que aún no había sido usurpada. Desde

entonces, los pocos tehuelches que aún residían en la reserva, ya ancianos,

pasaron a desempeñarse como peones de los nuevos propietarios. En la actualidad

la reserva no existe.

Marcelo Nahuel y la reserva de Bajo La Cancha

El mapuche

Marcelo Nahuel fue uno de los tantos caciques que actuó bajo las órdenes de

Saihueque durante la campaña militar de la Conquista del desierto. Peleó en los

últimos grandes combates (Apeleg, La Vanguardiainmediaciones lago Fontana- y

Genoa). Una vez que concluyó la campaña militar, se estableció en el valle del

Genoa (actuales localidades de Gobernador Costa y José de San Martín). En 1902

pasó a ser propietario de un lote en Colonia Ensanche Sarmiento (cerca del

actual pueblo de Facundo). Algunas familias de su tribu también se radicaron en

lotes de la Colonia. A principios de la década del `20 fue creada la reserva de

Bajo La Cancha y Nahuel fue designado su cacique. A la vez, mantuvo su lote de

la Colonia. En la reserva, de cuatro leguas, criaban ganado y cosechaban

verduras. Una vez al año celebraban camarucos. A Marcelo Nahuel lo sucedió su

hijo Nicolás. Los niños de la reserva asistían a la escuela de la reserva

vecina de Pastos Blancos. Al fallecer Nicolás a fines de la década del ´70,

tres vecinos blancos se repartieron las tierras de la reserva. Una de las hijas

de Marcelo, que había conservado el lote de Colonia Ensanche Sarmiento, fue

obligada a abandonarlo mediante amenazas. En la actualidad perduran apenas 100

hectáreas de las 10.000 originales de Bajo La Cancha.

Juan Kánkel

La tribu de

tehuelches meridionales de Juan Kánkel era originaria de la cuenca del río

Deseado, al norte de Santa Cruz. Una pelea con una tribu vecina los obligó a

internarse en Chubut. Desde entonces se movilizaron entre las inmediaciones del

lago Fontana, en la cordillera de Los Andes, y la colonia galesa del valle

inferior del río Chubut. Juan estudió en los colegios la colonia galesa, donde

aprendió a hablar el idioma galés. En la década de 1890 se movilizaba con su

gente a lo largo del curso alto y medio del río Senguer, en los valles de

cordilleranos de los actuales Chalía, Lago Blanco, Valle Huemules y Alto

Simpsom (Chile). Actuó como guía de numerosos exploradores y viajeros, entre

ellos el Perito Francisco Moreno, el italiano Francisco Pietrobelli (fundador

de Sarmiento y Comodoro Rivadavia), Ap Iwan (un ingeniero galés que murió

asesinado por los pistoleros nortamericanos Evans y Wilson) y muchos otros. En

sus crónicas, todos aquellos que lo conocieron lo pintaron como un hombre de

gran inteligencia, buen humor, buenos modales y una muy interesante

conversación. En cambio, cuando bebía alcohol, se tornaba peleador, altanero y

molesto. Se podría afirmar que Kánkel era un hombre culto, ya que hablaba

cuatro idiomas: español, tehuelche meridional, mapuche y galés. Por su

conocimiento del idioma galés, fue recordado con admiración por Sir Thomas

Holdich, el árbitro designado por la Corona de Inglaterra para la delimitación

del límite fronterizo con Chile. Aunque en 1902 se estableció en un lote de

Colonia Ensanche Sarmiento, mantuvo vivas sus costumbres ancestrales, como la

de participar de camarucos junto a las tribus tehuelches de Juan Sacamata y

Juan Salpú. Algunas versiones señalan que Kánkel falleció ahogado entre 1904 y

1906 al intentar cruzar el río Senguer en estado de ebriedad; otras versiones

aseguran que uno de sus sobrinos fue detenido por su muerte. Nunca se supo

dónde fue sepultado.En la actualidad algunos de sus descendientes aún residen

en el lote de la ex Colonia.

Manuel Quilchamal y la reserva tehuelche del

Chalía

Manuel Quilchamal descendía por vía paterna de uno de los últimos

grandes caciques tehuelches de la

parcialidad cordillerana de los septentrionales. Sus ancestros participaron de

los combates que se sucedieron en Chubut entre 1810 y 1830 en Piedra Shótel,

Barrancas Blancas y Languiñeo, en el que los mapuches se impusieron sobre la

confederación tehuelche. Su abuelo fue tomado cautivo y conducido a las tolderías

de los mapuches en el Nahuel Huapi. Recién adulto pudo regresar a sus tierras,

en el centro oeste de Chubut; donde se reencontró con su gente y fue consagrado

cacique. Durante su adolescencia, Manuel Quilchamal fue obligado a integrar un

escuadrón de 70 indígenas que durante la conquista del desierto pelearon del

lado del ejército. Siempre se creyó que en 1883 participó del combate de

Apeleg; pero en realidad lo hizo en el de La Vanguardia, en enero de 1884, en

inmediaciones del nacimiento del río Senguer. Durante el combate fue herido y,

cuando estaba por ser ultimado por otro tehuelche, se quitó el capote militar y

fue reconocido, lo que le salvó la vida. Aprovechó la ocasión para unirse a su

gente y huir hacia el sur. Desde entonces retomó el mando de su tribu y, entre

1884 y 1916 hicieron suyos los valles del río Mayo, el curso del río Guenguel

(afluente del río Mayo que nace en el norte de Santa Cruz) y las inmediaciones

de la región donde hoy se erige la ciudad chilena de Coyhaique. Su tribu estaba

conformada por tehuelches septentrionales y meridionales. Por vía materna

descendía del famoso cacique Orkeke. En 1916, por gestión de Clemente Onelli,

explorador y director del Zoológico de Buenos Aires, el Gobierno Nacional le

concedió a él y su tribu 60.000 hectáreas (24 leguas) en el valle del Chalía.

Desde esa fecha comandó a más de 100 personas, unas 24 familias. Fue el último

gran cacique con mando efectivo en el Chubut. La tribu también fue una de las

últimas que ingresó pura al siglo XX en su cultura material y espiritual.A lo

largo del tiempo, fue incesante la presión de los blancos vecinos por

apropiarse de la tierra de la reserva, lo que les ocasionó que de ser los

ganaderos más poderosos de la región, pasaron a ser los más pobres. Les

quitaron valles y aguadas, las mejores tierras para pastoreo. Poco tiempo antes

de fallecer, la cadena comercial Lahusen le expropió la totalidad de su ganado.

Manuel Quilchamal falleció en 1945, a los 87 años de edad.En la actualidad la

reserva comprende 32.000 hectáreas y residen en ella unas 80 personas.

Cacique

Gabriel Rafael Maniqueque

El cacique tehuelche pertenecía a la parcialidad

cordillerana de los septentrionales (entre el sur de Neuquen y el curso

superior del río Senguer), pero la gente de su tribu estaba mestizada con

blancos y tehuelches meridionales. Maniqueque se unió con dos mujeres, una

tehuelche meridional (Aoni Kénk) y una blanca llamada Josefa Derry. En 1890 se

estableció en el paraje Choiquenilahue ("paso del avestruz" . Paraje

de unos diez kilómetros comprendido en el valle donde confluyen los arroyos

Apeleg y Genoa por el norte y el arroyo Genoa y el río Senguer por el sur). Una

de sus hijas, Teresa, se unió con Eduardo Botello; un ornitólogo correntino que

entre 1888 y 1890 exploró el suroeste del Chubut por mandato del Perito

Francisco Moreno. Botello fue uno de los cuatro primeros colonos del sur del

Chubut y sus exploraciones en la actualidad aún resultan desconocidas para la

historia.En 1896 el Perito Moreno encontró los toldos de Maniqueque en un

paraje denominado El Cantao (Kantausch Kaike). En 1902 el cacique se estableció

junto a Eduardo Botello en el límite norte de la entonces recién creada Colonia

Ensanche Sarmiento, en el lote 300. En un lote vecino residía otra de sus

hijas, quien también se caso con un hombre blanco.Eduardo Botello falleció en

1908, y desde entonces el cacique se hizo cargo de la crianza de sus nietos; a

los que les inculcó los valores y forma de vida tehuelche. Como Maniqueque

siempre se resistió a aprender a hablar "en cristiano", se comunicaba

con sus nietos por medio de un interlocutor. El cacique falleció a principios

de la década del `20. Sus hijos varones no dejaron descendencia, y las hijas

mujeres se unieron con hombres blancos de origen alemán y español. El apellido

Maniqueque se extinguió.

Cacique Tracaleu y la reserva del lote 4

Tracaleu fue

otro de los tantos cacique mapuches que fue desterrado tras participar de los

combates contra el ejército argentino. En 1902, él y su gente, se

establecieron en lotes de Colonia Ensanche Sarmiento. A su vez, ocuparon cuatro

leguas al este de la colonia, sobre una sierra que se tiende entre el curso

medio del río Senguer y el valle de Sarmiento. Esa misma tierra les fue

otorgada para que conformaran una reserva, al mismo tiempo que conservaron sus

lotes de la colonia. La reserva la utilizaban como veranada y los lotes del

valle como invernada. La reserva desapareció cuando fallecieron sus ocupantes.

Juan Salpú

Juan Salpú fue un cacique tehuelche de la parcialidad septentrional.

Durante La Conquista del Desierto se alió a las tribus de Saihueque, Inacayal y

Foyel para combatir a las tropas del ejército argentino. Algunos de sus

guerreros fueron los que perpetraron el hoy famoso asesinato de tres galeses,

en el sitio que desde entonces pasó a denominarse Valle de Los Mártires, en

Chubut.En 1897, en el valle del Genoa, junto con una indígena brujo llamado

Cayupil, organizó un levantamiento que pronto fue descubierto por las

autoridades. Fue apresado y remitido a Buenos Aires, pero al mes ya estaba de

regreso. Desde entonces unió a la gente de su tribu con la su pariente Juan

Sacamata. Entre 1890 y 1900 residieron en lo que era la estancia Nueva Lubecka,

situada entre el curso superior del río Senguer y el valle del Genoa. Juan

Salpú acabó sus días en la reserva indígena de Pastos Blancos.

Reserva de Juan

Tramaleu

A pedido del cacique pehuenche ("gente de los pinares", que

habitaban la región comprendida entre el norte y el centro de la actual

provincia del Neuquén) Juan Tramaleu, en 1919 el Misterio de Agricultura

dispuso la creación de la reserva "Tramaleu" en la región del cordón

de Pastos Blancos. La tribu era originaria de Junín de Los Andes, en Neuquén, y

debieron abandonar su región corridos por las tropas del ejército argentino

durante la campaña militar denominada La Conquista del Desierto. En busca de

libertad y tierras donde establecerse en paz, deambularon varios años hacia el

sur hasta llegar cerca de Río Gallegos, la actual capital de la provincia de

Santa Cruz. Hacia 1902 se habían establecido en el suroeste del Chubut, en

lotes de Colonia Ensanche Sarmiento. Para 1919 el Ministerio de Agricultura les

asignó un territorio de 40.000 hectáreas. En la reserva se establecieron unas

11 familias, que en total sumaban unas 100 personas. Para entonces estaban

mestizados con manzaneros y tehuelches. Con la muerte de los fundadores de la

reserva a mitad de los `40, comenzaron los problemas hacia el interior de la

comunidad indígena: desacuerdos por el tendido de alambrados, competencia por

la tenencia de la tierra, disputas por repartirse las fracciones de tierras

heredadas o la venta de la tierra heredada a colonos blancos; lo que estaba

expresamente prohibido por Ley. A todo ello debía sumarse la acción de los

vecinos blancos, que avanzaban hacia el interior de la reserva, apropiándose de

la tierra. Para mitad de los años `70, la superficie de la reserva se había

reducido a 20.000 hectáreas. En 1990, tras décadas de conflictos originados por

intrusos y la indiferencia de los Gobiernos Nacionales y Provinciales, el

Gobierno de la Provincia del Chubut les otorgó el título de propiedad a modo

comunitario por una superficie de 20.000 hectáreas.

En el curso superior del

río Senguer existió un pueblo llamado Paso Moreno, un antiguo vado por donde

cruzaban las tropas de carros. Su primer poblador, radicado en 1890, fue un

mapuche apellidado Llanca; pero el pueblo debe su nombre a Mateo Moreno, un

colono blanco que se estableció con un comercio de ramos generales. En el

pueblo se erigieron cerca de 20 viviendas de adobe y contó con una amplia y

confortable escuela. Lo poblaron cerca de 100 personas, de las cuales un

ochenta por ciento eran indígenas. En la actualidad el pueblo está abandonado y

solo perdura el casco de una estancia. Los descendientes de mapuches y

tehuelches en la actualidad residen en las pequeñas reservas de TramaleoLoma

Redonda y El Chalía, en lo que fue Colonia Ensanche Sarmiento y en algunos pueblos,

como Facundo, Ricardo Rojas, Río Mayo, Aldea Apeleg y Lago Blanco. La

lengua tehuelche se extinguió y solo algunos pocos hablan mapuche