Muhammad Ali, el hombre que de una salvajada hizo una obra de arte

El aguante

Marcelo Figueras

En los años sesenta, el mundo entero vería emerger a uno de los iconos más notables del siglo en la figura de un boxeador negro, un norteamericano que desafió al imperio al negarse a pelear en Vietnam y pagó con su corona, de la que fue despojado y no paró hasta reconquistarla. Nacido Cassius Clay en 1942, luego conocido como Muhammad Ali tras convertirse al Islam, fue mucho más que un boxeador pero también fue uno de los grandes boxeadores peso pesado de todos los tiempos, protagonizando peleas inolvidables contra Sonny Liston, Joe Frazier y George Foreman, entre muchas otras. Luchador por los derechos civiles al lado de líderes como Martin Luther King y Malcom X, su voz sería escuchada más allá de las fronteras deportivas. Muy precozmente le diagnosticaron el mal de Parkinson, enfermedad que finalmente terminó con su vida la semana pasada. Radar despide al que se proclamó el más grande, y que probablemente lo haya sido más allá de sus propias palabras.“El boxeo no importó. En absoluto”, dijo una vez. “Fue algo que usé, nomás, como una forma de presentarme al mundo”

En los años sesenta, el mundo entero vería emerger a uno de los iconos más notables del siglo en la figura de un boxeador negro, un norteamericano que desafió al imperio al negarse a pelear en Vietnam y pagó con su corona, de la que fue despojado y no paró hasta reconquistarla. Nacido Cassius Clay en 1942, luego conocido como Muhammad Ali tras convertirse al Islam, fue mucho más que un boxeador pero también fue uno de los grandes boxeadores peso pesado de todos los tiempos, protagonizando peleas inolvidables contra Sonny Liston, Joe Frazier y George Foreman, entre muchas otras. Luchador por los derechos civiles al lado de líderes como Martin Luther King y Malcom X, su voz sería escuchada más allá de las fronteras deportivas. Muy precozmente le diagnosticaron el mal de Parkinson, enfermedad que finalmente terminó con su vida la semana pasada. Radar despide al que se proclamó el más grande, y que probablemente lo haya sido más allá de sus propias palabras.“El boxeo no importó. En absoluto”, dijo una vez. “Fue algo que usé, nomás, como una forma de presentarme al mundo”

.

Muhammad Ali fue siempre un fanfarrón. Pero esa vez no exageraba.

El talento descomunal es raro en este planeta y por eso se lo premia. Pero hay algo que es infinitamente más raro: que exista un ser humano que sea, y lo sepa, dueño de dones excepcionales; y que, sin embargo, opte por retacearlos, desde la convicción de que hay algo más importante que su olímpico talento.

Ese es el caso de Ali. Que habría entrado en la Historia merced a su habilidad como deportista –yo no sé de boxeo, pero soy sensible a la gracia–, no obstante lo cual eligió ir más lejos.

Cuando, en 1966, el gobierno recategorizó su status militar y amagó enviarlo a Vietnam, lo que pretendía era convertir a Ali en a cautionary tale, una fábula con moraleja: Mirad lo que ocurre cuando se nos desafía. Porque Ali, en efecto, estaba desafiando al establishment. En plena batalla por los derechos civiles, era un campeón que, a diferencia de sus antecesores –de Joe Louis a Sonny Liston–, no aceptó el yugo que se echaba encima de los gladiadores de su raza.

“Cuanto más importante era el boxeador negro”, dijo Joyce Carol Oates, “más pesaba la necesidad de que asumiese un rol de precaución y autocontrol. Pero, aun así, el joven Cassius Clay/Muhammad Ali se negó a desempeñar ese rol emasculado. No estaba dispuesto a ser ‘el Negro del Hombre Blanco’”.

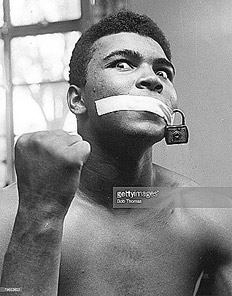

Ali no se callaba. Lejos de evitar la confrontación, la buscaba, porque las fintas de su lengua también eran letales. (“Yo soy América. Soy la parte que no querés reconocer. Bancátela”.) Y, para colmo, era musulmán. Amigo y discípulo de Malcolm X, que contrariando al doctor King creía que la causa debía ser defendida mediante lucha armada. ¡Imaginen un Ali en la América de Donald Trump!

Negarse a ir a la guerra de Vietnam (“Yo no tengo nada contra los vietnamitas. Ninguno de ellos me llamó negro”) podía significar cinco años de cárcel. O sea, el final de su vida útil como boxeador. Por el contrario, tolerar la conscripción no le habría costado mucho. Lo habrían preservado del frente de batalla y acortado su servicio, para que volviese a pelear. Y el público habría seguido acudiendo a sus matchs. ¿O acaso alguien dejó de apreciar las pelis de Elia Kazan, después de que se convirtió en delator?

Ali no hocicó. Se bancó que le quitasen el título, que le prohibiesen pelear y salir del país. Su fortuna se esfumó en manos de abogados. Y a pesar de que seguía enfrentado a la posibilidad de algo peor –si perdía el juicio contra el Estado iría a la cárcel, el lugar prototípico de los negros pobres: he ahí la moraleja–, optó por seguir escatimando su talento. A consciencia de que, cuando todo terminase de un modo u otro, ya no sería aquel Ali que bailoteó para Liston más que Nureyev al frente del Royal Ballet.

Sólo entonces se convirtió en aquello que pregonaba, cuando no sabía hasta qué extremo sería puesto a prueba. Lo que lo consagró como The Greatest no fueron sus proezas deportivas, sino –esencialmente– la templanza con que defendió sus ideas y preservó su alma, contra todas las tentaciones de este mundo.

EL BOXEADOR

“Fue la figura más fantástica de su era”, escribió David Remnick en The New Yorker. “Un personaje creado por el mismo Ali, dueño de un ingenio, de una capacidad de desafiar políticamente, de una fama global y de una originalidad tan aguda, que ningún novelista que se te ocurra mencionar se animaría a concebirlo”.

Ali llegó al boxeo por culpa de dos frustraciones. La primera le ocurrió a los doce, cuando le robaron su bici roja –una Schwinn que costó sesenta dólares, una fortuna en la Kentucky de los ‘50– y quiso vengarse. El policía Joe Martin lo encontró puteando (“Lo voy a reventar, al ladrón ese”) y se ofreció a entrenarlo.

La segunda tuvo que ver con su condición de pésimo alumno. Dado su físico y su estatura, le convenía convertirse en basquetbolista o jugador de fútbol. Pero sacaba calificaciones tan espantosas que ninguna universidad lo becaría. Para peor, cuando lo testearon para la colimba le encajaron un IQ –coeficiente intelectual– de 78. (“Yo dije que era El Más Grande –bromeaba–, no que era El Más Listo”.)

El boxeo, pues, fue su única salida. Sobresalió enseguida sobre el ring: medalla olímpica de oro en 1960, campeón del mundo a los 22. Todo el mundo reconocía sus cualidades. Era rapidísimo (un 25% más veloz que Sugar Ray Robinson, que pertenecía a una categoría más liviana) y nunca se estaba quieto. Aunque no era un gran pegador, tenía habilidad para golpear y retroceder, eludiendo el contragolpe. A eso se refería el slogan que repetía con su duende del rincón, Drew Bundini Brown: “Flota como una mariposa, punza como una abeja, tus manos no golpearán lo que tus ojos no ven”.

Pero desconcertaba a los expertos, porque hacía muchas cosas que se tenían por impropias. Exponer el mentón, bajar los brazos, negarse al franco intercambio de puñetazos. Ya desde su estilo, se negaba a conformar expectativas.

Solía decir que la suerte de un combate estaba dirimida antes de subir al ring. Es verdad que creaba una narrativa previa, pintando a los adversarios de modo de minar su confianza. A Liston lo definió como un oso feo. “Si hasta huele como un oso”, dijo. “¡Después de que lo faje lo voy a donar al zoológico!” A Ernie Terrell lo trató de Tío Tom, porque insistía en llamarlo Clay después de que se rebautizó Ali. (Por eso le preguntaba, con cada nuevo golpe: “¿Cómo me llamo?”) De Joe Frazier dijo que nadie lo quería, salvo los blancos de traje, los sheriffs de Alabama y los miembros del Ku Klux Klan. Y en esa narrativa Ali era siempre el más bello, el mejor, el campeón del pueblo.

Una vez en el ring, solía estar a la altura de sus palabras. Boxeaba con inteligencia de ajedrecista, por eso adaptó su estilo a las realidades cambiantes. El Ali shuffle –ese jueguito de pies, que lo asemejaba a un dibujito animado antes de darse a la carrera– cedió su lugar al Rope-A-Dope, la técnica de recostarse contra las cuerdas; la estrategia de huir de los golpes fue reemplazada por su capacidad sobrehumana de tolerar el castigo. Según el árbitro Arthur Mercante, no movía un dedo sin un por qué: durante el clinch no se limitaba a descansar, sino que aprovechaba para cansar al oponente. “Era como si estuviese sentado en el rincón –dijo–, analizando la pelea mientras la llevaba adelante”.

EL SHOWMAN

Con la misma claridad, comprendió desde el comienzo que el box era parte de la industria del entretenimiento. Ali fue el regalo más grande que ese deporte hizo al show business.

“Siempre fue un charlatán”, decía su madre, Odessa. “Desde antes de aprender a hablar. Balbuceaba tan rápido que la gente se reía. No sé cómo podía hablar tan rápido, era como el rayo. Y nunca se quedaba quieto”. Según ella, le aflojó dos dientes a los seis meses, jugando en la cama: “Su primer golpe de knockout lo recibió mi boca”.

Su vocación por el escándalo se la inspiró un luchador de catch, “Gorgeous” George Wagner, que también marcó a figuras tan disímiles como James Brown y Bob Dylan. (Fue el Karadagián de su tiempo.). Las bravatas de Ali se volvían infecciosas cuando las versificaba, con un flow y una actitud que forman parte de las raíces del rap. A menudo tiraba frases que no habrían desentonado en una canción de –ya que lo mencionamos– Dylan: Le puse esposas al relámpago/ Mandé preso al rayo. Y era dueño de un humor vitriólico, que no se secaba cuando pasaba ante un espejo.

Thomas Hauser cuenta que una vez lo acompañó en un vuelo de Washington a New York. La azafata le recordó que estaban por despegar y Ali, siempre en personaje, le respondió: “Superman no necesita cinturón”. A lo que la azafata replicó, haciéndolo reir: “Señor Ali, Superman no necesita viajar en avión”.

Pero no todo ese despliegue se consagraba a la autopromoción. Todavía era Cassius Clay cuando puso su elocuencia al servicio de algo más importante que él mismo.

Alí no vivió nunca en Smoketown, el peor de los barrios negros de Louisville sino en una casita sobre Grand Avenue. Toni Morrison lo describió como un enclave de clase media, “pero negra y del sur, lo cual lo ponía en las antípodas de la clase media blanca”. Su padre, Cassius Marcellus Clay Sr., se soñaba pintor pero dibujaba carteles y su madre era empleada doméstica.

Todavía era pequeño cuando la primera plana de un diario le regaló material para pesadillas. La foto de Emmett Till –que tenía catorce cuando lo mataron, contra los trece de Cassius Jr.– imprimió en su alma con los colores del espanto. El pibe no había tenido mejor idea que –los testigos difieren, pero no mucho– decirle baby a una cajera blanca o dirigirle un silbido de admiración. Poco después fue secuestrado, torturado, baleado y arrojado al río. Uno de los victimarios se ufanó así: “Esto es lo que les pasa a los negros que la van de listos”.

La vida de Ali fue un intento de sobreponerse a aquella foto, que desplegó en varias columnas un rostro hecho de carne picada. Poco después de ganar el título por primera vez (Malcolm X ya formaba parte de su entourage), duplicó su poder de transgresión al integrarse al grupo Nation of Islam: como no le bastaba con ser negro, se convirtió en musulmán.

Fue entonces que el establishment decidió ponerlo en caja. Y en un error sin precedentes, le concedió un escenario mejor que el ring.

EL PROFETA

La inducción al servicio militar tenía lugar durante una ceremonia. Los convocados formaban en filas. Se los iba llamando y daban un paso al frente, graficando la voluntad de sumarse. El 28 de abril de 1967, Ali oyó su nombre original -Cassius Marcellus Clay- tres veces repetido, y nunca se movió. Hasta Odessa Clay debe haberlo advertido: fue la única vez en su vida que su hijo se quedó quieto.

Ese gesto fue esencial a la lucha política de su tiempo. El doctor King, que por entonces ya era Nobel de la Paz, lo usó como ejemplo: “Como dice Muhammad Ali, todos nosotros –los negros, los marrones, los pobres– somos víctimas del mismo sistema de opresión”. Matt Taibi, columnista de Rolling Stone, lo destacó esta semana: “Lo último que necesitaban Lyndon Johnson o su sucesor Richard Nixon era que los americanos, y en particular los jóvenes, hiciesen una conexión entre el racismo que tenía lugar en casa y las guerras de dominación colonial”.

Ali fue siempre un hombre complicado y contradictorio, que nunca hacía algo tan sólo por las razones que explicitaba. Siempre pensé que su cambio de nombre no obedecía tan sólo al deseo de desprenderse del apelativo típico de esclavo; intuyo que le sirvió además para distanciarse de su padre, un hombre frustrado, bebedor y violento en todos los sitios equivocados. (Los dientes flojos de Odessa se debían más a Clay Sr. que a Clay Jr.) También era dado a manipular los hechos para acomodarlos a su narrativa. Durante años sostuvo que había tirado su medalla olímpica al río Ohio, cuando se negaron a atenderlo en un restaurant segregado. Presionado por Thomas Hauser (“Juralo por Alá”), confesó que se la habían robado o la había perdido.

Pero era consciente de sus defectos. Michael Mann, director de Ali -que conviene ver en tándem con el documental When We Were Kings-, dijo que, al cederle los derechos, Ali pidió que no se lo idolatrase: “Había cometido muchos errores y quería que los incluyésemos”.

Porque todas las imperfecciones se resignifican cuando, al verse en una encrucijada, un ser humano se pone a la altura de su mejor versión. Y esa versión depende de que se comprenda que hay causas más grandes, más importantes, que aquella que expresa una jugada individual. De no haber optado por investigar los hechos que contó en Operación Masacre –de no haber asumido que existía algo más serio que su proyecto como artista e intelectual–, Rodolfo Walsh habría seguido siendo el escritor competente de Variaciones en rojo, sin llegar a ser nunca el narrador genial que celebramos. Lo que lo sacudió, lo que lo transformó en Walsh, fue entender que escribía mejor cuando estaba al servicio de algo más importante que él mismo.

Ali también estuvo a la altura de las circunstancias. Con una lucidez apabullante, para tratarse de un tipo que se ganaba la vida con la agresión, hizo un aporte invalorable a la causa de la paz y los derechos civiles. ¿No hubiese sido lógico, hasta predecible, que mostrase predilección por la violencia? (Como su mentor Malcolm X, a quien le dio la espalda en un momento clave para arrepentirse el resto de su vida). Y sin embargo, se plantó en una postura esclarecida. La violencia, sólo arriba del ring. Abajo, la política.

He intentado muchas veces comprender qué debe haber sentido, ese hombre, durante los tres años y medio en que fue perseguido, combatido y boicoteado por un imperio. El tipo más popular del mundo, censurado en los medios y convertido en paria. El tipo más fuerte del mundo, condenado a la impotencia. El boxeador más talentoso del mundo, forzado a vivir de préstamos de sus suegros. El poster boy de la fe musulmana, abandonado por los líderes de Nation of Islam que hasta entonces se fotografiaban con él.

Y no lo logro, claro. Por más empatía que despliegue, no tengo forma ni de arrimarme a los umbrales de dolor que debe haber tolerado. Pero imagino que la técnica que poco después lo ayudaría a vencer a George Foreman, durante el match más legendario de la historia del box, nació entonces, durante aquella ordalía. Cuando Foreman lo acorralaba y le encajaba un mamporro para matar toros, Ali decía: “¿Eso es todo lo que tenés, George?” No me cuesta nada creer que, en el invierno de aquel exilio interno al que lo arrojaron, Ali le preguntaba lo mismo al sistema de opresión del que hablaba el doctor King: “¿Eso es todo lo que tenés?”

No hay que descontar de la factura final el precio que pagó. Si no hubiese recibido tanto castigo innecesario, su mal de Parkinson habría progresado a otro ritmo. Pero aquí también supo llevarse con gracia. Thomas Hauser cuenta que no hace tanto, mientras Ali se esmeraba en autografiar un libro, una mujer se compadeció y se echó a llorar. Ali le dio un beso y dijo: “No te pongas mal. Dios me bendijo. Tuve una buena vida, que es buena todavía. Me estoy divirtiendo, ahora”.

Elijo terminar esta historia donde cuadra: en su punto más alto. En 1974, ya rehabilitado –la Corte Suprema lo perdonó sin darle la razón, arguyó una cuestión técnica–, Ali se enfrentó a Foreman en Zaire, África. A los 32, muy lejos de su mejor hora, se expuso a una topadora de 25 a quien muchos consideraban el pegador más tremendo. Aquella noche, el luchador que boxeaba como un ajedrecista se articuló con el militante sensible a los vientos de la historia y logró lo que nadie, ni siquiera sus amigos, creía posible: noquear a un camión de treinta toneladas. Porque todo lo que tuvo Foreman para lanzarle –todo lo que el sistema opresor le había lanzado, ya– no alcanzaba para frenar a Ali.

“El misterio de Ali –dijo Joyce Carol Oates al recordarlo en el New York Times– es su grandeza espiritual, que parece haber emergido de una personalidad ordinaria y hasta inmadura... En esto consiste el corazón del campeón: uno no repudia nunca sus valores más profundos, uno nunca se rinde”.

Días atrás mis ojos registraron al voleo una declaración de otro maestro, Osvaldo Bayer, donde decía algo así como: Tantos años defendiendo la honestidad... ¿para esto? Puede que se haya tratado de una versión apócrifa, pero sonó verosímil que alguien como Bayer contemplase la Argentina de hoy y se le escapase una frase de desolación. En ese momento me dije: Ojalá piense en Ali. Y recordé un poema del bocón más grande, que nunca orbita muy lejos de mi alma: Lo imposible no es un hecho. Es una opinión. Lo imposible no es una declaración. Es un desafío. Lo imposible es potencial. Lo imposible es temporario. Nada es imposible.

***

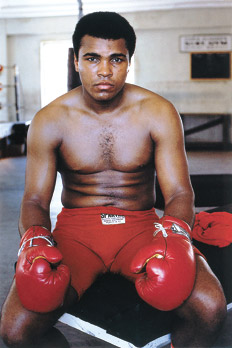

La cámara que lo amo

Fernando Krapp

Muhammad Ali fue una verdadera estrella de cine. Su rostro –esa invención de la cámara– podía figurar entre las fotos enmarcadas de restaurantes, al lado de los pómulos de Marlon Brando, las cejas de James Dean o la frente lisa y brillante de Montgomery Clift. Su altura, prodigiosa, y sus movimientos de ballet sobre el ring combinados con la gracia de una sonrisa atascada en una enorme aunque armónica mandíbula se desplazaban como si estuviera en un escenario de Broadway o en un sudoroso estudio de cine. La cámara lo amaba. En cada lugar por donde se imponía su figura, había un cameraman registrando el aura de sus gestos y expresiones. No tanto por su locuacidad o su enorme talento en la ultimación verbal o la improvisación poética (otro rasgo claro del Actor’s Studio que dominaba en aquellas épocas), sino por el magnetismo que ejercía sobre la lente. Todos los actores que sueñan con ser grandes actores darían años de sus vidas por algo así. El lo tenía. Y lo sabía. Por eso hay tantos documentales

¿No fue a Vietnam y armó un revuelo mediático y judicial? The trials of Muhammed Ali (Bill Siegel, 2013) reconstruye sus distintos enfrentamientos en la corte ¿Se descubren unos pocos cassettes con audios nuevos de un Ali amoroso con sus hijos? Perfecto: material para I am Ali (Clare Lewins, 2014). ¿Su técnica era desconcertante? Qué mejor que sus legendarios oponentes hablen de su experiencia al recibir sus golpes y opinen en Facing Ali (Pete McCormack, 2009). Pero fue, sin dudas, el documental de Leon Gast, When We Were Kings, estrenado en 1996, merecedor de un Oscar, el que reflotó la imagen de Muhammad Ali como el más grande peso pesado de la Historia del boxeo.

Gast era un director norteamericano que había trabajado para la BBC. Embebido del cinema verité, su intención era hacer un documental sobre el festival que, junto con la pelea, iba a reunir a B.B. King y James Brown con la música africana. Tras quedarse sin fondos, el director encaró a un joven empresario negro del boxeo, de pelo electrizado y nombre italianizado, llamado Don King, para proponerle filmar no solo el festival de música, sino también la batalla y la logística. Es el día de hoy que Gast le agradece al sparring de George Foreman quien sin querer le produjo con el codo un corte muy profundo en la ceja al campeón y dilató la pelea por seis semanas. En ese tiempo de ostracismo y desidia, concentración y diversión, Gast se fue acercando cada vez más a la figura de Ali que lentamente cobró protagonismo en la escena.

El aspirante a campeón no era el favorito pero sí el más carismático. Al principio se mostró reticente con la idea pero de a poco (quizás por no tener nada mejor que hacer) se fue soltando. Podía pasarse horas y horas conversando y actuando frente a la cámara. Hablaba de todo: de su infancia, de su amistad con Malcolm X, de los recientes linchamientos ocurridos en Louisiana. De política, de mujeres, de religión. Cuando Angelo Dundee, su querido entrenador, hacía un gesto de corte, Ali lo sacaba del medio y volvía a ocupar todo el encuadre. Proponía posiciones de cámara de acuerdo con la luz y hasta hacía mover al cameraman al mismo ritmo que él. De a poco se estaba gestando otro Ali, también. Y eso es algo ínfimo, oro preciado en imágenes para cualquier documentalista, que se deja ver en pequeños gestos, movimientos abruptos y gritos de alegría.

El documental se estrenó 22 años después de la pelea, en 1996, cuando Ali salió de una larga oscuridad para encender la antorcha de los juegos olímpicos de Atenas. Gast estuvo todo ese tiempo buscando financiación para la pos producción. Ali no era, evidentemente, la figura mítica que había encandilado al mundo en Zaire en 1974. Y a pesar de haber ganado el campeonato mundial tres veces, el Parkinson que lo empezó a aquejar a los 36 años fue opacando su vida pública. El hombre que se había valido de su cuerpo, de su oratoria y su figura para imponerse ante las cámaras del mundo comenzaba a recluirse. En cierto modo, el documental ganó en perspectiva gracias al tiempo: al estilo verité de las imágenes de Gast se sumaron las cabezas parlantes de varios protagonistas, entre ellos Norman Mailer y George Plimpton. Ali fue también un gran encantandor de escritores. Mailer ganó un premio por su crónica del enfrentamiento para la revista Esquire. Y el costado bienpensante, fino y ultra educado de Plimpton le dio un estatuto teórico a las intervenciones de Ali. Pero esto era Boxeo. Y la narración de Mailer y Plimpton agregan valor narrativo y poético al diseño de una pelea que se transformó en una obra de arte.

1996 fue también el año en que Muhammad Ali recibió una invitación por parte de Fidel Castro para conocer Cuba. El encuentro fue narrado con picardía por Gay Talese (otro escritor fino amante del boxeo) que en su crónica describe la amistad entre el boxeador retirado y el guionista George Howard, que por aquellos años se había asociado con el campeón en una cadena de favores: Ali estaba enfermo y Howard padecía de obesidad. Durante el viaje (que se venía prolongando por seis meses) se ayudaban mutuamente en las falencias. Howard juntó mucho material, y finalmente escribió el guión al estilo de Ghandi y Michael Mann lo llevó al cine en el año 2001.

Ali, la película, no generó el impacto que se esperaba en su momento. El cambio de milenio traía otras consecuencias. El año de las Torres no daba lugar a viejos conflictos (aunque estuvieran siempre latentes) ni viejas alegrías de unificación racial ni social. Ali seguía siendo un personaje controversial, asociado a movimientos sociales extremos (era negro musulmán, algo que encajaba en el nuevo siglo). Y Michael Mann comenzaba a experimentar con el formato HDV (que se volvió marca de estilo en Colateral), aspecto estético que no estaba bien visto en la época. Sin embargo, Ali logra, con sus fallas y aciertos (y con una excepcional fotografía del megapremiado Emmanuel Lubezki) meterse en la intimidad del campeón en aquellos años previos a la pelea con George Foreman. Will Smith hace un esfuerzo descomunal, aunque por momentos le quede un poco grande el papel (lo cierto es… ¿quién podría haber hecho ese papel?). Mann se permite filmar las escenas de pelea con tiempo. Orquestando la puesta en escena al estilo de Scorsese en El toro salvaje, con las posibilidades que le permite el digital de meter la cámara en los puños, y valiéndose también de la enorme cantidad de imágenes icónicas que Ali le regaló a los foto reporteros en aquellos años.

Muhammad Ali mismo estuvo en el set de filmación, y ayudó a Will Smith en la construcción de su personaje. Le demostró cómo noqueó a Sonny Liston despues de enterarse del asesinato de Malcolm X. Cómo le vio los zapatos desde la arena a Joe Frazier. Cómo atacó la cara de Foreman en el primer round de la pelea del siglo, con jabs violentos (“mensajes con castigos” los llamó Mailer). Cómo descubrió, a mitad de pelea, que tenía que cambiar la estrategia porque George Foreman era bueno, quizás más fuerte que él. Cómo descubrió que para ganar tenía que bailar y aguantar, bailar y aguantar, hasta desorientarlo. Y así, con un despliegue elástico del rope-a-dope (cuando un boxeador se atrinchera contra las cuerdas como una heladera Siam), y un desconcertante juego de piernas que le permitía volar (como una mariposa, y picar como una abeja) de una punta a la otra, logró rematar a un cansado Foreman por un K.O. en ocho rounds. Mailer se pregunta en el documental por qué, cuando lo tuvo en el último segundo antes de la caída, no lo remató con la derecha: “No quiso arruinar la estética de ver a un hombre caer” se responde rápidamente Norman con los ojos llenos de lágrimas.

Quizás por esa misma estética de la caída Ali preparó durante diez años su propio funeral. Sabía que todo gigante muere cansado. Pero también se sabía querido no solo por los aficionados al deporte sino por todo un pueblo. El encargado de llevar su ataúd en estos días no es otro que el propio Will Smith, el hombre que lo encarnó en la pantalla grande. Muere una estrella. El campeón ha muerto. Y como si se tratara de un viejo mantra africano cuyo sentido excede a su propio significado, y que en aquella noche de Zaire terminó invocando a un diluvio épico y mágico, podemos repetirlo; muere una estrella, Ali Bumaye, muere una estrella, Ali Bumaye.

***

Cuando el mundo todavía cambiaba

Rodolfo Rabanal

El deporte suele producir dos tipos distintos de héroes populares. Unos son casi infalibles, casi perfectos, y otros, igualmente infalibles y casi perfectos son dueños, además, de personalidades fuertes, histriónicas y complejas, de intensa participación pública. Entre nosotros los modelos que se me ofrecen son Maradona y Messi. Ambos fueron y son virtuosos con la pelota entre los pies, sólo que Messi se vuelve invisible fuera de la cancha mientras que Maradona no hace más que producir efectos de visibilidad notable en la cancha, hace años, y ahora fuera de ella, esté donde esté y haga lo que haga. Siempre es notable y, por supuesto, hasta escandaloso.

El deporte suele producir dos tipos distintos de héroes populares. Unos son casi infalibles, casi perfectos, y otros, igualmente infalibles y casi perfectos son dueños, además, de personalidades fuertes, histriónicas y complejas, de intensa participación pública. Entre nosotros los modelos que se me ofrecen son Maradona y Messi. Ambos fueron y son virtuosos con la pelota entre los pies, sólo que Messi se vuelve invisible fuera de la cancha mientras que Maradona no hace más que producir efectos de visibilidad notable en la cancha, hace años, y ahora fuera de ella, esté donde esté y haga lo que haga. Siempre es notable y, por supuesto, hasta escandaloso.

En el marco de este esquema, casi no dudo en ubicar a Mohamed Ali entre los deportistas del segundo tipo. Le llegaron a decir payaso, lo trataron de loco, de imprudente, de traidor a la patria, de blasfemo. Mohamed Ali fue quizás el mejor boxeador de la historia y una de las personalidades más conflictivas, sobre todo en los años sesenta cuando rehusó alistarse en el ejército para no ir a la guerra de Vietnam. Guerra que, entre otras cosas, consideraba injusta e innecesaria.

Como sabemos, la osadía le costó tres años lejos del ring y si volvió fue porque Joe Frazier, su adversario eterno, le rogó a Nixon que le levantaran la interdicción. Así fue que el triple campeón mundial volvió a pelear. Su carrera empezó en 1960, cuando a los dieciocho años obtuvo en Roma la olímpica medalla de oro.

Como sabemos, la osadía le costó tres años lejos del ring y si volvió fue porque Joe Frazier, su adversario eterno, le rogó a Nixon que le levantaran la interdicción. Así fue que el triple campeón mundial volvió a pelear. Su carrera empezó en 1960, cuando a los dieciocho años obtuvo en Roma la olímpica medalla de oro.

Por una razón estrictamente generacional, muchos de nosotros fuimos testigos de su aparición estelar y de su declinación lenta, dolorosa y poco menos que inmostrable. Visto hoy, con una mirada retrospectiva, Mohamed Ali –a quien llamábamos Cassius Clay– fue, en muchos sentidos, un protagonista icónico de los perturbados –y perturbadores– años sesenta. Sus críticas declaraciones políticas, su conversión a la fe de la nación musulmana, su apego al radicalismo irredento de Malcolm X, su decisión de no tomar en cuenta el “gradualismo integracionista” que le proponían los blancos coincide con su rechazo a la lucha llevada a cabo por Martin Luther King. Pero, en cambio, acepta y aclama a los Beatles, del mismo modo que celebra a Bob Dylan o al talento literario de Norman Mailer.

Hace unos días volví a ver algunas de sus grandes peleas, ahora reunidas en Youtube. Vi principalmente la de su consagración cuando, el 25 de febrero de 1964 en el Miami Beach Conventional Center, derrota a Sonny Liston, hasta ese día el campeón mundial de los pesados y el gran preferido de las mayorías.

En ese momento, Mohamed (si bien todavía era Cassius Clay) tenía veintidós años y estaba en plena forma. Su destreza, es evidente, consistía en saber pegar sin dejar de lado el espectáculo: era un peso pesado que “bailaba” alrededor de su contendiente como si fuera un liviano, y ese bailoteo incesante iba acompañado de burlas y puñetazos directos a la cara, sus famosos y temibles jabs propinados con la derecha para complementar la serie de golpes con algún oportuno gancho de izquierda.

Se dice que Sonny Liston fue derrotado porque su entorno no tomaba en serio a Cassius. Su gente le aseguraba que se enfrentaría a un “loquito”, entonces se distrajo y no se preparó como debía. Es decir, confió demasiado en su poder y desoyó la realidad. En cambio, Mohamed Ali corría todas las mañanas tres kilómetros sin parar y se miraba al espejo repitiéndose a sí mismo que él era el mejor del mundo. Vagamente, lo inspiraba una confianza tan mística como la fe ciega que sostenía a Liston, sólo que Mohamed todavía no había podido reunir alrededor suyo una adhesión tan numerosa como la de Liston.

Ali peleaba con la guardia baja y las manos sueltas, haciendo fintas todo el tiempo y moviendo la cabeza de un lado a otro sin inclinarse casi nunca. Tenía el juego de cintura que, entre nosotros, distinguió a Nicolino Loche, con la apostura de Monzón, la precisión legendaria de Joe Louis y la trompada de plomo que habrá sido la marca central de Firpo. Viéndolo, se vuelve a sentir que no podía derrotarlo nadie.

Sus fotos con los Beatles –creo que hay más de una– son graciosas y burlonas y se percibe a las claras –o, en todo caso, es lícito suponer– que son el resultado de una suerte de acuerdo tácito entre quienes estaban cambiando los hábitos del mundo y construyendo, de paso, una leyenda perdurable, aunque no lo supieran.

Siete años más tarde, el 8 de marzo de 1971, cuando consigue retomar su carrera y enfrentar a Joe Frazier, un peleador más pequeño que él pero duro como una roca y, por otro lado, dueño de un estilo agazapado y tenaz, nada elegante, pero efectivo como un toro que va mirando el suelo, sentimos que, si bien vendrán otros triunfos, ya ha comenzado el declive.

Ahora sus declaraciones públicas serán más fanfarronas que nunca, también sus amoríos serán sucesivos y vertiginosos e inclusive su coherencia política mostrará rasgaduras. ¿Cómo se entiende que terminara abrazado a Reagan mientras el presidente le apoya un puño en la mejilla y él pone cara de sorprendido?

Es posible que a esas alturas “la fuerza del resentimiento” (“¡No llevaré el nombre del amo blanco de mi abuelo!”) lo haya abandonado. También el mundo que lo había visto brillar había cambiado: John Lennon estaba muerto, también Jimi Hendrix estaba muerto y de Woodstock, si vamos al caso, sólo quedaba una placa conmemorativa.

Es cierto que Mohamed Ali sobrevivió a esas contingencias, pero también es cierto que ya no era quien había sido, sino más bien la leyenda de una destreza irrepetible y sin duda inolvidable.

****

Juan Forn

Para algunos será aquella batalla en el Zaire con Foreman (los negritos corriendo a la par de él por caminos de tierra gritando: “¡A-lí! ¡Bumba-yé!”). Para otros, más nacionalistas, será la extraordinaria pelea que le hizo Ringo Bonavena. Para los más memoriosos seguro que es su escalofriante doble paliza a Sonny Liston. Pero para mí toda su leyenda está contenida en las tres peleas con Joe Frazier.

A mi viejo, como a casi todos los progenitores de esa época, no le gustaba Cassius Clay esencialmente por su bocota. Se amparaban en argumentos boxísticos: “¿Qué tiene de atractivo un peso pesado que usa más las piernas que los puños?”, “¡Que pelee como un hombre!”, “¡Que deje de saltimbanquear!”. Pero era obviamente otra cosa lo que les molestaba: “Que cierre la boca, que alguien le cierre la boca a golpes”, era lo que todos ellos deseaban secretamente.

Para ponernos en contexto, Cassius ya se había cambiado para entonces su “nombre de esclavo” por el de Moamed Alí (perdonen la grafía, pero voy a llamarlo como lo llamamos siempre), ya se había hecho musulmán, ya le habían prohibido pelear y le habían arrebatado el título por negarse a ir a Vietnam. Su famosa declaración: “Ningún Vietcong me ha llamado nigger, ninguno violó ni linchó a los míos ni nos hizo perseguir por perros. ¿Por qué ir a matar gente hambrienta en el barro, en nombre de la todopoderosa América? Métanme en la cárcel, si quieren. Hace cuatrocientos años que los míos viven en una cárcel”.

Era 1971. Alí venía volteando muñecos en su raid por recuperar el título (el último había sido Ringo) y el indestructible Joe Frazier era el campeón. Nadie podía con él. Su única sombra era Alí, y quería disolverla de su vida: que quedara un único invicto, un único campeón (hoy sabemos que fue Frazier el que consiguió que Alí recibiera permiso para volver a boxear: intercedió ante el mismísimo Nixon, a quien votaba y apoyaba de corazón). En aquella primera pelea entre Alí y Frazier, mi viejo y yo todavía éramos padre e hijo. Para la tercera pelea, en 1975, ya éramos enemigos: ya estábamos en guerra, su manera de pensar y mi rabiosa adolescencia. Yo era la versión doméstica de Alí, para él; y él era una mezcla de Frazier y Nixon, para mí.

En el mundo del box es tradición considerar la primera Alí-Frazier como la pelea del siglo, pero al final todos reconocen que la tercera la supera en dimensión épica. Ambas tuvieron el mismo planteo: Alí bailoteando y lastimando (“Floto como una mariposa, pico como una abeja”) y la locomotora Frazier yendo ciegamente para adelante. Frazier empezaba frío todas sus peleas y se iba volviendo más bravo con el transcurso de los rounds, cada vez era más difícil de ver venir sus heterodoxos y mortíferos cross de izquierda. En la primera, después de que Alí diera una lección de boxeo y piernas en el penúltimo round, cuando todos lo creían fundido, Frazier lo volteó en el último de un roscazo que le dejó la cara completamente deformada, lo mandó a la lona y de ahí al hospital. Hoy sabemos que Frazier fue a parar al mismo hospital después de la pelea, y que Alí salió a la semana y él quedó como tres meses, que hizo la segunda pelea en evidente inferioridad de condiciones y que se preparó como un demente para dejar la vida en la tercera.

Hay que ver aquella famosa escena final de la tercera pelea con dos frases en mente: “Le di tantas trompadas como para derrumbar un edificio” (Frazier) y “Fuimos a Manila campeones y volvimos acabados los dos” (Alí). Recordemos la escena: Eddie Futch, el entrenador de Frazier, tirando la toalla antes del último round (porque ya se le habían muerto siete boxeadores en el ring, y veía que Joe iba rumbo a ser el octavo), mientras Alí, en su rincón, le rogaba a Angelo Dundee que le cortara los guantes y se los arrancara, que no soportaba más el dolor en los brazos y la hinchazón en sus puños. Frazier, derrotado deambulando como un alma en pena por el ring lleno de gente, murmurando: “Yo podía seguir, yo quería seguir”, mientras Alí no podía tenerse en pie cuando el árbitro le alzaba el brazo y lo declaraba vencedor. Mirando a la distancia la guerra entre mi viejo y yo, sólo veo estas escenas, y me siento un poco Alí y un poco Frazier al mismo tiempo, y siento el mismo cansancio que podría asegurar que sentía mi viejo y que se depositó como una pesada bata sobre los hombros de mi favorito y de su favorito al final de aquella pelea.

Frazier ya se murió, mi viejo también y ahora fue el turno de Alí. Además de su magia en el ring, Alí dejó frases para la historia porque se metió con la Historia tal como se subía al ring. Cuando le vino el Parkinson los imbéciles dijeron que se lo había provocado su bocaza, no los golpes recibidos: habló tanto que quedó así. El había dicho, mucho antes: “Mi manera de payasear es decir la verdad”. Como escribió su biógrafo David Remnick, lo único que tuvo en común la carrera de Alí con la de los otros boxeadores fue que se retiró tarde y terminó dañado. Todo lo demás fue único.

***

|

| En Zaire 1974 |

Muhammad es argentino

Angel Berlanga

Lo que está allá, al principio, es un televisor en blanco y negro y la expectativa por un boxeador fuera de serie que está volviendo a pelear después de que se lo prohibieran, un tipo que se había cambiado el nombre, y su estilo, el swing para desplazarse por el ring, la alternancia o la simultaneidad entre bailotear mientras el otro intentaba pegarle y surtir unos golpes fenomenales. Esa especie de bruma lejana contiene a Muhammad Ali: tengo cuatro o cinco años, es la casa de mi abuela en el barrio de Constitución y en directo desde allá, bien a comienzos de los 70, lo que guarda la memoria no es mucho más que esto. ¿Era la pelea con Bonavena? Mi padre no puede precisar la escena, aunque sí que estuvo a punto de noquearlo: “Era muy fuerte, Bonavena –dice–. Aguantó y aguantó, pero al final...” La conversación lo lleva más atrás, cuando trabajaba en un restaurante, a un recuerdo del 63 o el 64, ante una pelea decisiva: “Estaba dividida la cosa, unos opinaban por Clay y otros por el otro. Y me acuerdo de una conversación con un cliente que decía que era un bocón, un fanfarrón y nada más. Fanfarrón es el que dice las cosas y no las hace, pero Clay dijo que lo iba a noquear y lo noqueó”.Serán las peleas con Sonny Liston. En la primera, con 23 años, consiguió el título de los pesados: Liston tenía la cara desfigurada y no salió al séptimo round; en la segunda lo noqueó en el primero. “Me preguntan por qué he dejado de llamarme Cassius Marcellus Clay. En realidad nunca fui tal. El dueño de mi abuelo se llamaba así y el nombre -como un obsequio- se fue trasmitiendo de generación en generación. Ahora, díganme: si alguien dice ‘Ahí viene Brodstein’, ustedes seguramente contestarán: ‘Llega un judío’. Si les dicen Shariff, sabrán que viene un árabe. Cuando oyen decir Cassius Marcellus Clay, contestarán ‘Es un blanco’. Se equivocarían: ¡yo soy negro! Por eso quien figura en los registros civiles de Estados Unidos como Clay, ahora se llama Muhammad Alí”. La cita es parte de una nota de Osvaldo Soriano tras la pelea de Ali con Bonavena y antes del primero de los tres combates con Frazier. Escribe Soriano: “Es que este boxeador, al que Joe Louis calificó como ‘el mejor de todos los tiempos’, reunió dos condiciones que, juntas, son inconciliables en Estados Unidos: es negro y habla demasiado”. A fines de 1970 Ali volvía a pelear: en su prontuario rebelde reunía la conversión al islamismo, andar de ladero de Malcom X, la negativa a alistarse al Ejército. “Con los impuestos que pago de mi bolsa en cada pelea, un soldado norteamericano vive un mes matando gente amarilla en Vietnam. Con lo que pago en todo un año, es posible construir bombas como para quemar una aldea. Con todo eso ya soy culpable. ¿Tengo además que matar con mi propia mano?”. Le quitaron el título, estuvo a poco de ir a la cárcel y durante tres años no pudo combatir.

Llevaba 29 peleas invicto cuando volvió, contra Jerry Quarry: lo despachó en tres rounds. Un mes y medio después, el 7 de diciembre, llegó la hora de Bonavena, que estaba primero en el ranking y era tan petardista como Ali: “Le gano, seguro”; “Lo noqueo en el round 11; “Tengo ventaja: ¡soy argentino y soy blanco!” La conferencia previa a la pelea es alucinante: “Gallina: ¡Pi-pipipí!”, le decía Ringo una y otra vez, con esa voz finita que tenía. “Seguí hablando, te voy a matar a golpes”, gruñía Ali.

–Clay, Clay. ¿Vos sos Clay?

–Soy Muhammad Ali.

–¿Clay?

–Cuando llegue la pelea, no me vas a llamar así.

–Clay…

–Por favor, díganle a todos que nunca conocí a un hombre al que quiera golpear tanto.

A Ali se le notó que recién retomaba y Bonavena hizo una pelea fenomenal. Apenas comenzado el noveno lo surtió con un zurdazo que puso a Ali de rodillas; a lo largo de la pelea, además, metió varios derechazos que lo hicieron tambalear, en los bordes de perder el equilibrio. Recién en el último round Ali le calzó un gancho de zurda que lo volteó. Ringo había salido a tirar el resto, tenía la cara ya muy machucada y las piernas no lo aguantaron; se levantó dos veces, pero estaba listo: es conmovedor cómo intenta abrazarse al rival para no desparramarse en la tercera y definitiva caída. Tras la pelea Ali está agotado y conmovido, pero enseguida se larga con el show: le alcanzan un teléfono y simula hablar con Frazier para provocarlo y precipitar su próxima pelea. Después Ringo, reenfundado en su gruesa bata celeste y blanca, se le acerca y le dice: “Disculpame por haberte dicho gallina, era para ponerte nervioso. Vos sos el campeón”. Se seca una lágrima, le guiña un ojo y se manda: “Le vas a ganar a Frazier, porque sos mejor que él. Yo soy más fuerte que Frazier, y si vos me ganaste a mí, a él le ganás seguro”.

Pero al año siguiente Frazier le ganó a Ali con claridad, lo volteó en el último round y le quitó el invicto. Era el comienzo de un clásico: Ali, que recuperaría el título, lo ridiculizaba una y otra vez en público y el otro no atinaba a defenderse, pero fue juntando un odio visceral. Pelearían dos veces más y en las dos ganó Ali; la tercera, la de Manila, fue una carnicería, los dos destrozados en sus rincones y el manager de Frazier que para la pelea sin saber que el otro no quería saber más nada. “Fue lo más cercano a la muerte que vi”, dijo Ali. Frazier alardeó hasta que murió de un cáncer de hígado con que fueron sus golpes los que habían despertado o acelerado el Parkinson de Ali. Cuando vino a la Argentina, en 1979, parecía afectado.

Ya había venido en 1971, invitado por la UOM: ahí está la foto junto a Lorenzo Miguel y José Rucci. En el 79 lo trajo El Gráfico y se pasó una hora y algo en Mónica presenta, junto a Hugo Gatti, Edmundo Rivero, Tito Lectoure, Roberto Maidana y Ernesto Cherquis Bialo. Le preguntaron por aquella pelea con Bonavena, claro. “Tuve que concentrarme en el desplazamiento, porque él no se movía, se quedaba enfrente, y tiraba golpes que te podían derribar -analizaba Ali-. Así que traté de cansarlo y ver por dónde habría una apertura. Recibí dos ganchos muy duros en el costado, que me dolieron mucho. Lo que lo hacía peligroso es que no temía el golpe, entraba golpeando de lleno. Era un auténtico luchador, técnico. Pienso que podría haber sido campeón mundial. Si yo no hubiera estado en muy buena forma esa noche habría perdido la pelea, porque él estaba en muy buenas condiciones”.

A esa altura hacía tres años que a Ringo lo habían asesinado en un rancho de Nevada; cuarenta años después, Ali también pasa entre las cuerdas. Aquella pelea entre la bruma debía ser la de ellos, nomás: YouTube juega a fijar detalles, a traer voces y escenas. Ali y el Parkinson a lo largo de la mitad de su vida: la figura es tremenda. El boxeo aglutina, como expresión, la espectacularidad, la carnicería y la chance de gloria del sistema. En aquel programa Cherquis Bialo se puso punzante y le preguntó por la mafia: “Para los que no comprendan, son hombres que llevan el cuello así (dijo Ali, y se levantó las solapas del saco), y la cabeza gacha, y revólveres, y te dicen: ‘Vos perdés esta noche, o te mataré’”. Luego les largó un versito: que en el programa estaba trabajando mucho por tan poca paga. Cuando Maidana se puso pomposo con el homenaje entró el hijito de dos años del Loco Gatti y Ali le hizo upa: qué carisma excepcional tenía Ali. Enseguida empezaron a jugar, como tirándose piñas.